技術紹介

― Technology ―

火造り鍛造の鋏は数多くの工程により造りだされています。鋼の性質を理解し素材をより良い環境と状態に維持しながら一つ一つを手作業で造り上げていきます。職人は 目的の形状へ加工するために素材の色・音・形を五感で感じ取り指先の感覚で鋏を造り上げていきます。伝統技術は進化する機械技術との融合により今の時代とこれからの時代へ常に進化し続けています。

1.素材

― Materials ―

良い刃物は「切れ味が良く、折れず、曲がらず、欠けず、永切れする」条件を満足させる必要があります。これらの特性を備える素材が必要である上に、素材の特性を生かす熱処理と刃研ぎが、良い刃物を作る根本となります。鋼の含有元素を監視し、見極め、最良の刃物作りを行っています。

主な元素

刃物の切れ味を出す根本元素。多すぎるともろくなる。硬さと粘さを左右します

ケイ素

これが多いと曲げに耐える性能も悪くなり火造りにもろさが出ます

マンガン

少量あると鋼の硬さ及び粘り強さを増します

リン

低温でもろさを表します。加工の際には亀裂を生じやすくなる不純物です

硫黄

火造りの際はもろくなり伸びや絞り、衝撃にも耐える事が出来なくなります

クローム

鋼が高温になっても粗くなるのを防ぐと共に、切れ味と摩耗抵抗を増します

タングステン

粒子が微密になり耐摩耗もよい。焼きも入りやすく、高硬度と鋭い切れ味が得られます

モリブデン

焼入れやすく強靭になり切れ味と耐摩耗性にも効果がある貴重な元素です

ニッケル

強靭になり粘さを増します。粒子が大きくなるのを防いでくれる貴重な元素です

| C | 炭素 | 刃物の切れ味を出す根本元素。多すぎるともろくなる。硬さと粘さを左右します |

|---|---|---|

| Si | ケイ素 | これが多いと曲げに耐える性能も悪くなり火造りにもろさが出ます |

| Mn | マンガン | 少量あると鋼の硬さ及び粘り強さを増します |

| P | リン | 低温でもろさを表します。加工の際には亀裂を生じやすくなる不純物です |

| S | 硫黄 | 火造りの際はもろくなり伸びや絞り、衝撃にも耐える事が出来なくなります |

| Cr | クローム | 鋼が高温になっても粗くなるのを防ぐと共に、切れ味と摩耗抵抗を増します |

| W | タングステン | 粒子が微密になり耐摩耗もよい。焼きも入りやすく、高硬度と鋭い切れ味が得られます |

| Mo | モリブデン | 焼入れやすく強靭になり切れ味と耐摩耗性にも効果がある貴重な元素です |

| Ni | ニッケル | 強靭になり粘さを増します。粒子が大きくなるのを防いでくれる貴重な元素です |

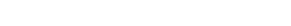

2.鍛造

― Forging ―

「火造り」とは「鍛造」のことを意味しており、文字通り「鍛えて造る」ことです。

「鉄は熱いうちに打て」というように、鋼は高温に熱して叩くことにより強靭さを増すと同時に目的の形に成型され鋏の基礎が生まれます。

火造り鍛造は、古くは親方が金箸で赤く熱した地金を持ち、一方の手で小槌を持ち、向槌(先手)と一緒に打ち鍛える熟練を要する重労働でした。この作業は現在ではスプリングハンマーや大型のエアスタンプが使われています。

昔と今で作業の形態は変わっても伝統の技術は今日にも生かされています。鋼の熱し方ひとつにも最適な温度があり、ハンマーを打つ強さやリズムで完成度が決まります。微妙な違いを五感で見極めより精度の高い基礎を造り上げます。

3.上げ打ち

― Flattening ―

火造り鍛造によりできた素材は熱や衝撃で「歪(ひづみ)」が生まれます。この歪を上下強い圧力で矯正することを私たちは「上打ち」と呼んでいます。定められた厚みに矯正することで後の工程を安定させます。専用型で製品を押しつぶす加工は、叩き打つのではなく押しつぶすように矯正し、「ドンッ」という大きな音で安定したリズムをもとに製品を加工していきます。

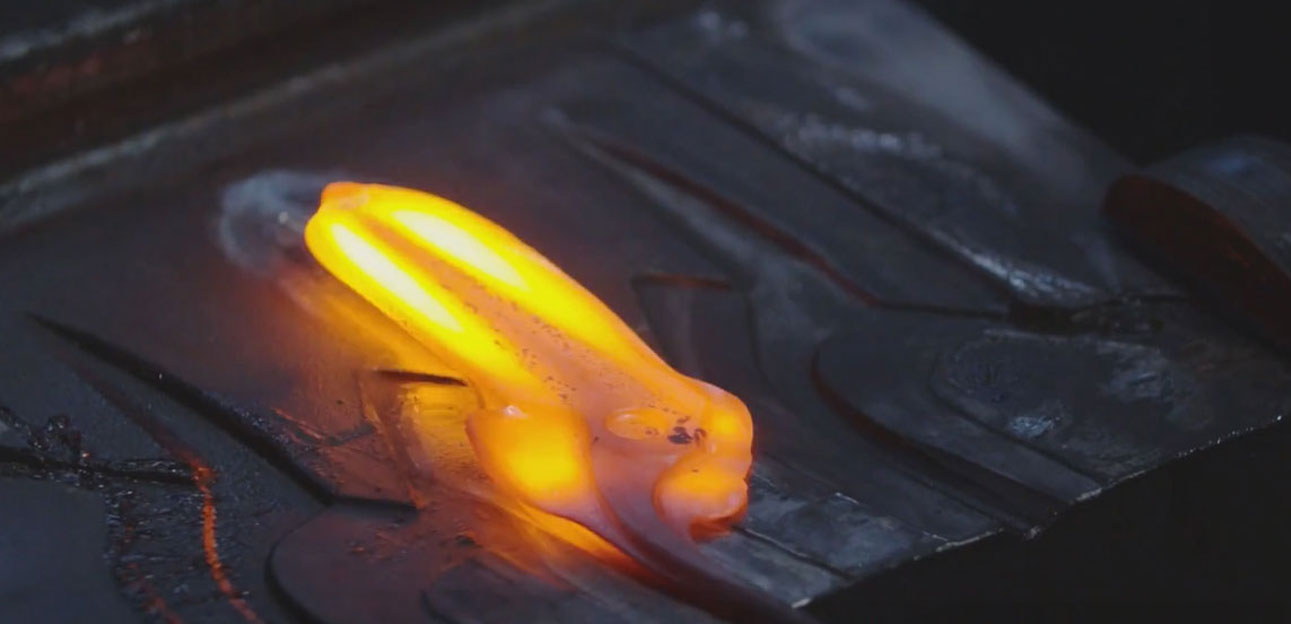

4.輪曲げ

― Bending ―

鋏の「輪」そのしなやかで優雅な形状は世界的にも類を見ないデザインであり日本独自の形です。昔から変わることのない美しい曲線を帯びた鋏の持ち手は握る手の親指付け根部分のカーブに沿うようにして形成されており、手の平に自然と収まるよう考えられています。鉄を最良な温度まで熱し手作業で目的の形状に成型します。簡単に曲げているようにも見えますが高い技術が必要で曲げたあとにおこる鉄特有の「スプリングバック」を想定したうえで加工を施します。何気ない「輪」の曲線ですが完成した製品の美しさを際立たせ握りやすさと機能面にも大きく影響する重要な作業です。

5.裏研ぎ

― Sharpening ―

一般的には鋏の表面の刃を気にしがちですが、裏刃こそが鋏の心臓部分でありそれにより鋏の切れ味制度が決まります。一見すると鋏の裏側は真平らに見えまが実際は中央にむけて「さわ(くぼみ)」が出来ており、2枚の刃をかみ合わせて切るという構造になっています。切る動作は両刃の先端が一点で擦り合わさる必要があり、その為に裏刃のソリを必要となり手作業で研ぎを行います。高度な職人技が生み出す手作業の裏砥ぎは代々受け継がれた伝統技術です。

6.絹継

― Fire coloring ―

鋏の着色にも伝統技法が用いられています。素材を適正な温度へ熱し「絹」をこすり付けることで普段では表現できない独特な色味が生まれます。その色味は「鉄+熱+絹」が混ざり合わさる自然色そのものであり、着色肌にも一定性がなく完成されたその1本が独自の個性を際立たせます。日本の伝統技と手掛ける職人の思いが製品に詰められています。

7.NC

― NC Precision Surface Grinding Machine ―

NC(数値制御)とは目的の形状に加工する動作を数値に置き換えて、コンピュータにより工作機械を自動制御する方式です。NCの特長は精度が高く均一な工作が可能なことです。弊社ではNC研磨機を使用して継承される伝統技術をプログラミングし鋏の精密な刃付けを行ってい ます。NC作業者は独自のプログラムをもとにより質の高い加工法と完成度を目指し日々チャレンジしています。

8.鏡面研磨

― Special polishing ―

鏡面研磨は切れ味にも大きく影響する重要な仕上げ工程の一つです。鏡のように磨かれた刃の曲面は切り込む際の摩擦による抵抗を削減し、よりスムーズな切れ味を持続させます。荒研磨で発生した表面に残る細かな研磨目を削り落とし、度重なる研磨で発生する刃に残る粗熱に気を配りながら限られた回数で仕上げる作業は熟練工の技が光ります。

9.研磨

― Work in progress polishin ―

研磨工程はそれぞれの作業者が手作業によって作り出す技術の見せどころです。削る際の迫力ある「火花」と「音」が作業場内に響き渡ります。目的の形状に整えるためあらゆる「機械」「砥石」「技法」が存在し作業者たちはそれぞれの持ち合わせた感性をもとに手作業で研磨に励みます。目的の形状へ整えるため、いかに「早く」「正確」に仕上げられるか。鋏を磨き技術と感性を日々磨いています。

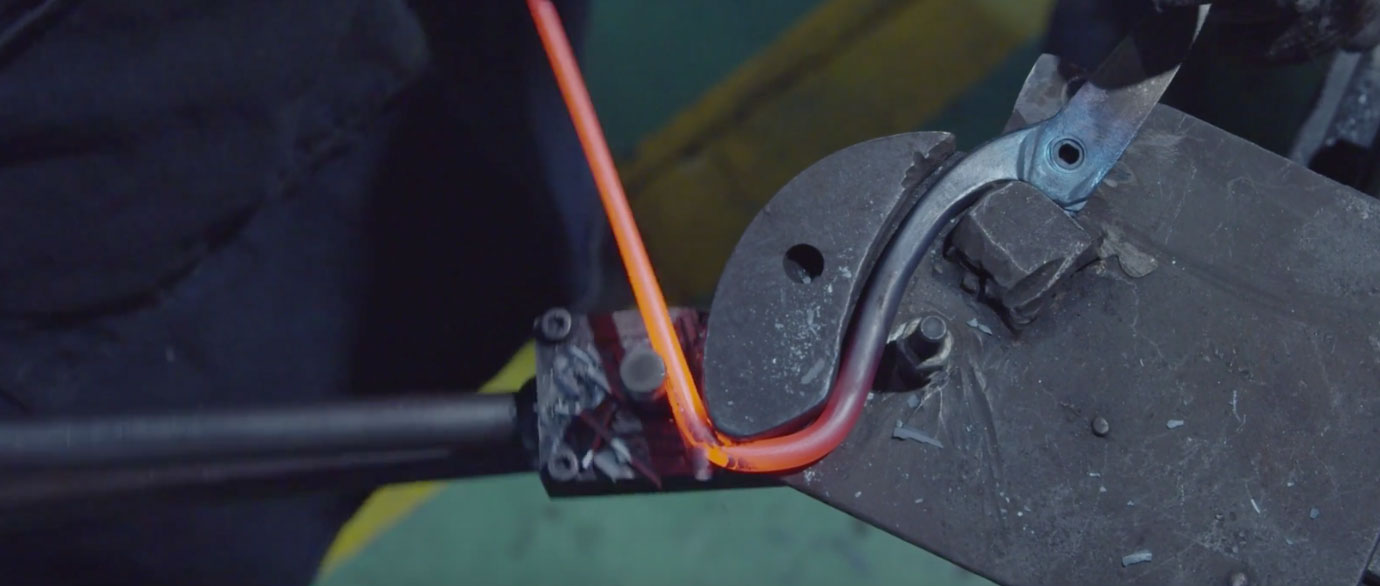

10.組立

― Assembling ―

組立ラインでは「検査、検品、調整」を含め最終工程の仕上がりを管理しています。製造ラインでは別々に造り上げられた左右の鋏がこの組立ラインで初めて組み合わさり、合刃工程へとつながっていきます。ただ組み合わせているのではなく、左右のバランスがもっともよい条件のパーツを見極めそれぞれの種類により組み合わせ方を変えて行う作業では熟練の目利きとライン作業者間のチームワークにより製品をより高い質へと繋げています

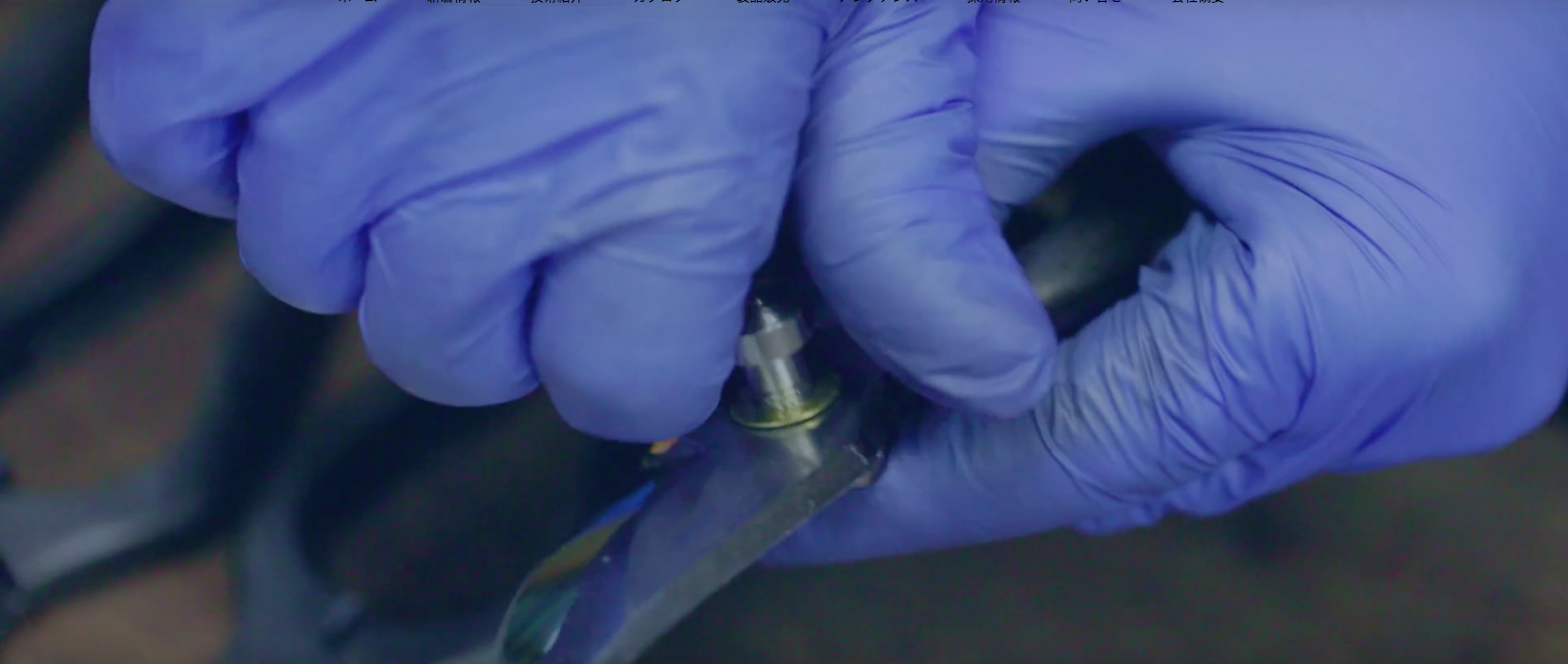

11.合刃

― Blade balancing ―

組鋏において最も重要な工程の一つです。左右の組み合わせ、バランスを整えることで切れ味を最良の状態に仕上げます。鋏は一枚刃の包丁と違い、動刃(丸)と静刃(角)の2枚が合わさり初めて切るという効果を発揮します。カシメ(締め具合)においても強すぎず弱すぎない最良な条件に組み上げ、左右両刃の擦り合わせと握り具合を職人が手作業で丁寧に仕上げていきます。

こうして猪子場製作所の鋏が出来上がります。 それぞれの職人が日々磨き上げた技術と感性、そして努力の結晶が一つとなり、完成した鋏を皆様にお届けしています。